조선시대에 가장 일반적으로 쓰였던 옷감은 삼베와 무명이었다.

삼 껍질을 찢은 섬유로 만든 삼베는 내구성이 좋아 오래전부터 옷감으로 사용되었다. 고려시대까지만 해도 대부분의 옷은 삼베로 지어 입었으니 말이다. 조선 전기에 옷감으로 사용된 일반적인 삼베는 정포(正布)라고 했는데 이는 5승포(升布)를 가리켰다. 옷감의 곱기는 대략 35~36센티미터 정도 폭에 들어가는 실올의 숫자로 표시했으며, 한 새는 80올을 가리켰다. 그러므로 5승포는 400올이 들어간 옷감이었다.

한편 고려 말에 목화 재배에 성공한 조선시대에는 본격적으로 솜과 무명의 생산이 시작되었다. 면포, 즉 무명의 생산은 의생활의 혁명을 가져왔다고 할 만큼 큰 변화를 몰고 왔다. 무명은 삼베보다 여러 면에서 뛰어났다. 무명옷은 계절에 관계없이 입을 수 있어 사시사철 옷으로서도 적격이었다. 또한 목화가 재배되기 시작하면서 옷에 솜을 넣어 보온성을 높인 옷을 입을 수 있게 되었다. 예전에는 추운 겨울에도 베옷을 겹쳐 입어 추위를 막는 정도였으나, 솜이 생산되면서부터는 솜옷으로 따뜻하게 지낼 수 있게 되었다. 솜은 여성의 치마에도 사용되어 솜치마, 누비치마가 만들어져 조선 후기까지 쓰였으나, 조선 말기에는 사라지고 그 대신에 홑치마와 곁치마만 남게 되었다. 목화의 솜은 이불에도 쓰였다.

무명은 쓰임새도 많고 옷감으로서도 매우 우수했다. 이미 15세기에 목화는 함경도 지역을 제외한 거의 전국에서 재배되고 있었다. 16세기에는 생산된 무명을 일본으로 보낼 수 있게 되었고, 일본과의 무역에서 대금 결제수단으로 쓰일 만큼 확산되었다. 이때쯤에는 무명 생산도 크게 증가해 무명과 삼베가 같은 값으로 거래되기에 이르렀다.

남성의 옷차림

조선시대에는 신분에 따라 옷을 다르게 입었다. 사치풍조의 성행과 신분제도의 흔들림으로 변화는 있었다. 하지만 관료와 서리 그리고 평민과 천민의 옷은 옷감과 형태가 구분되게 법으로 정해놓았다.

양반의 옷은 대게 길이도 길고 품도 넓었다. 양반의 권위를 겉으로 드러내기 위함이었다. 낮은 신분의 사람들이 입는 옷은 길이도 짧고 품도 좁은 것이 일반적이었는데, 이는 활동성을 위해서였다.

포

양반 남성이 입는 포(袍)는 외투의 역할을 하는 겉옷이다. 지금도 한복을 입고 외출할 때는 예의상 반드시 두루마기를 입는데 이러한 풍습의 잔재이다. 중인 이하는 포를 반드시 입지 않는 경우도 있었지만, 양반은 반드시 겉에 포를 입고 외출했다.

포는 철릭, 직령, 도포, 창의, 주의 등이 있었다. 그 가운데 철릭은 웃옷과 아래옷을 따로 만들어서 꿰매어 잇되, 허리에 주름이 잡히게 한 독특한 옷이다. 이 옷은 고려 말부터 입기 시작해 조선시대에는 양반부터 하급 관원, 군사들까지 광범위하게 입었다. 주로 문무관들이 가볍게 움직일 때 입는 융복으로 활용되었다.

도포는 조선 전기에는 없던 옷이다. 임진왜란 이후 선비들이 평상복으로 입고 다니던 겉옷이다. 도포는 깃이 곧고 소매가 넓은데 가장 큰 특징은 허리 뒤가 터져 있고, 그 위에 전삼이라는 뒷자락이 붙어 있다는 점이다. 전삼은 말을 탈 때 뒤쪽이 벌어져 보이지 않게 하고 옷자락을 가지런히 해주는 역할을 했다. 다른 양반들의 옷과 마찬가지로 처음에는 소매가 좁았다가 점차 넓어졌고, 좁고 짧던 고름도 넓고 길어졌다. 도포 위에는 가느다란 세조대라는 띠를 띠었는데 지위에 따라 이 색깔이 달랐다. 도포는 푸른색과 흰색 두 가지가 있었다고 한다.

창의

유자(유학을 공부하는 선비)들의 평상복으로는 창의가 있었다. 창의는 겨드랑이 아래 양옆을 터놓은 옷으로, 조선 중기부터 입기 시작해 18세기 후반에는 철릭을 대신해 자주 입었다. 창의는 사대부가에서는 관복의 밑받침 옷으로 주로 사용되었고, 일반인들은 외출복으로 사용했다. 창의에는 대창의, 중치막, 소창의가 있었다. 창옷이라고도 불리는 소창의는 신분이 낮은 사람이나 하급관리들의 외출복으로 착용되었다. 그래서 창옷을 겉옷으로 입는 이서들을 가리켜 '창옷짜리'라고 비하하는 말도 있었다.

여성의 옷차림

저고리

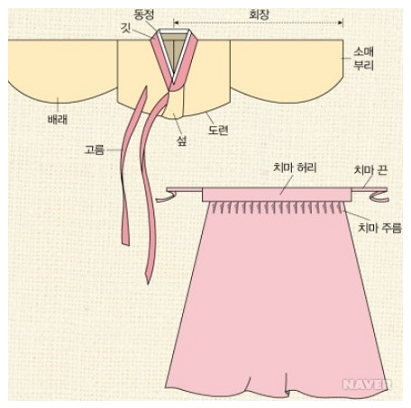

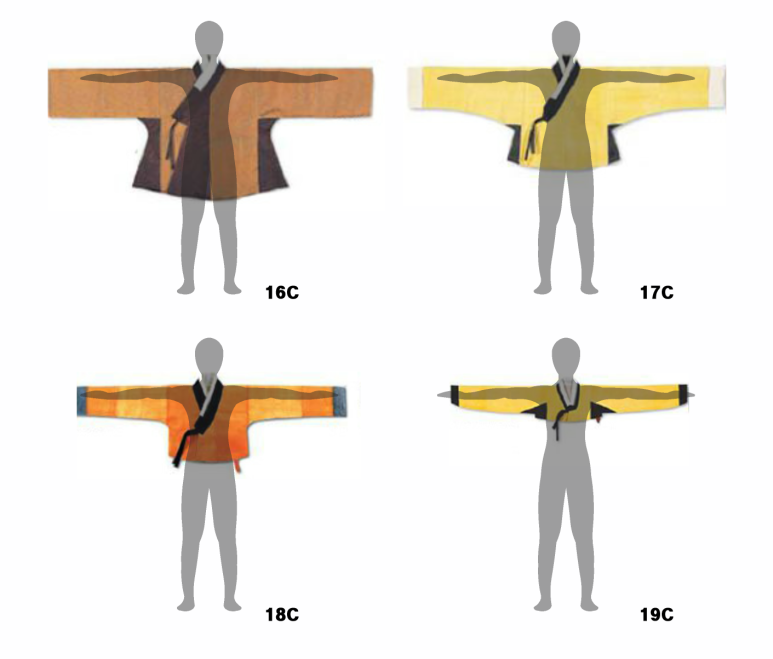

조선시대 여성의 기본 옷차림은 저고리와 치마였다. 조천 초기의 저고리는 등길이가 길어서 저고리 끝이 허리까지 왔다. 소매길이도 길고 품도 넉넉했다. 그런데 17세기 이후로 등길이와 깃이 짧아지고 소매통도 좁아졌다. 18세기 후반에 이르러서는 등길이가 조선 초기의 반에도 못 미칠 정도로 짧아졌다. 저고리의 겨드랑이 부분이 거의 없어질 정도로 짧아지자 저고리 끝이 가슴 부분에 오게 되었다. 이것은 당대의 풍속화에도 뚜렷이 나타난다. 그래서 별도의 가슴띠를 만들어 겨드랑이 밑으로 바싹 치켜서 졸라매 겨드랑이 살과 가슴이 보이지 않게 했다.

또한 오랫동안의 단조로운 옷색깔에 변화를 주려는 움직임이 일어나 회장저고리가 생겨났다. 상류층 여자들은 깃, 고름, 소매부리, 겨드랑이에 다른 색의 회장을 대 맵시를 낸 삼회장저고리를 예복으로 입었다. 일반 서민들은 깃, 고름, 소매부리를 다른 색으로 한 반회장저고리를 입었다.

치마

조선 초의 치마 길이는 상당히 짧아서 허리 선에서 치마를 둘러 입었다. 18세기부터는 길이가 상당히 길어졌다. 저고리 길이가 짧아져서 치마끈을 가슴 바로 아래에서 매게 되니 자연히 길어질 수밖에 없었다. 상의는 최대한 줄이고 하의는 풍성하게 입는 경향이 조선시대 전체를 일관했다. 또한 활동성보다 장식성을 중요시한 풍조는 버선에서도 볼 수 있다. 18세기부터 버선은 아주 작고 부풀어 올라 양감과 곡선을 강조하는 경향을 나타냈다.

상류층 여성의 치마는 맵시를 중시해 길고 폭이 넓었고, 서민층의 치마는 활동성을 중시해 짧고 폭이 좁았다. 하지만 치마 길이가 길어지는 시기에도 서민층은 양반층과 치마를 달리 입었다. 서민층은 양반과는 달리 치마를 오른쪽으로 여며 입었다. 그리고 활동성을 중시해 치맛자락이 땅바닥에 끌리지 않게 바싹 치켜 여며 입어 속옷이 밖에 드러나게 하는 이른바 '거들치마'로 입었다.

'한국사' 카테고리의 다른 글

| 여성독립운동의 시작 최초의 여성의병장 윤희순 (0) | 2023.01.27 |

|---|---|

| 조선시대 사람들의 식량 사정, 주식과 부식 (0) | 2023.01.26 |

| 조선시대 사람들은 무슨 직업을 가졌을까? (0) | 2023.01.22 |

| 불꽃같은 소녀 유관순의 외침. 대한독립 만세 (0) | 2023.01.19 |

| 민족영웅 안중근의 위대한 어머니 조마리아 여사 (0) | 2023.01.19 |

댓글